台灣高齡化與少子化情形

台灣地區年齡結構變化

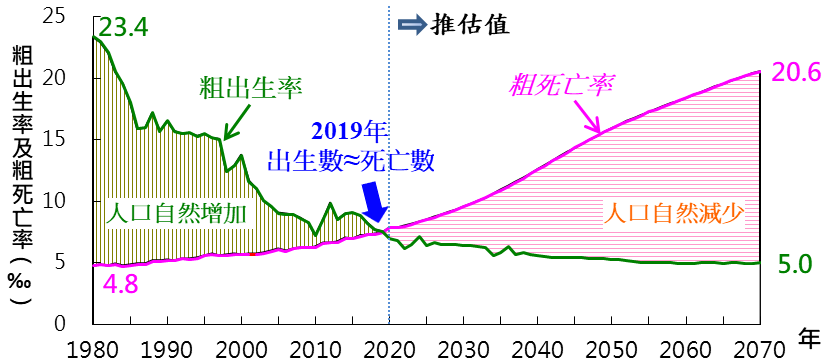

隨著人口出生數逐年下降和死亡數逐年上升,再加上疫情影響,2020年預估為人口負成長。

- 資料來源:

- 1980年至2019年為內政部「中華民國人口統計年刊」。

- 2020年至2070年為國家發展委員會「中華民國人口推估(2020至2070年)」。

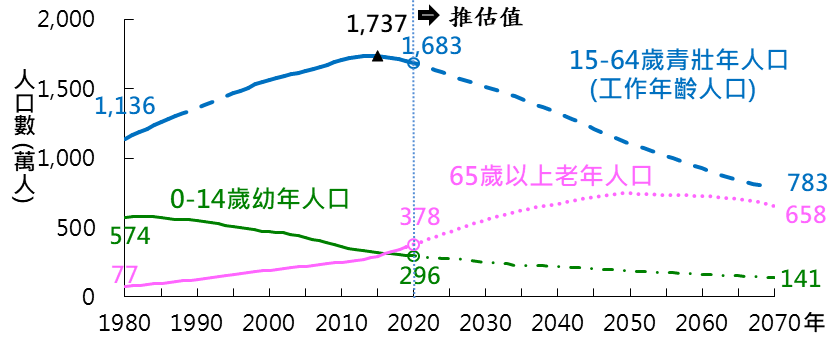

自年2017年老年人口超越幼年人口後,就呈現幼年、青壯年人口持續下降,老年人口持續上升的趨勢。以中推估為例,15-64歲青壯年人口在2015年達到最高峰1,737萬人,此後開始下降;此外,戰後嬰兒潮已陸續成為65歲以上老年人口,死亡數也隨之增加,大量的高齡照護需求成為未來必須正視的課題。

- 資料來源:

- 1980年至2019年為內政部「中華民國人口統計年刊」。

- 2020年至2070年為國家發展委員會「中華民國人口推估(2020至2070年)」。

我國高齡化趨勢

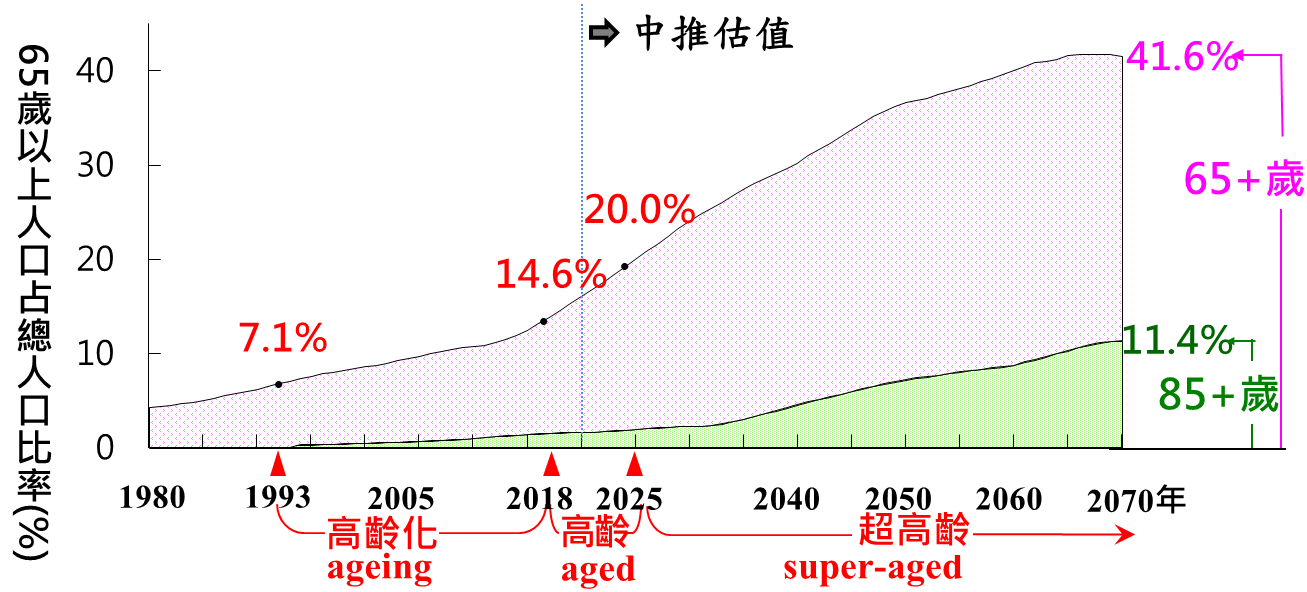

根據世界衛生組織定義,65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為「高齡化社會」,達到14%是「高齡社會」,達到20%稱為「超高齡社會」。

內政部於2018年宣告台灣正式邁入高齡社會,而國發會預估我國將於2025年成為超高齡社會,僅7年時間,預估較歐美國家、日本為快,與韓國(8年)、新加坡(7年)等國之預估時程相當。

- 資料來源:

- 1980年至2019年為內政部「中華民國人口統計年刊」。

- 2020年至2070年為國家發展委員會「中華民國人口推估(2020至2070年)」。

國人平均壽命延長

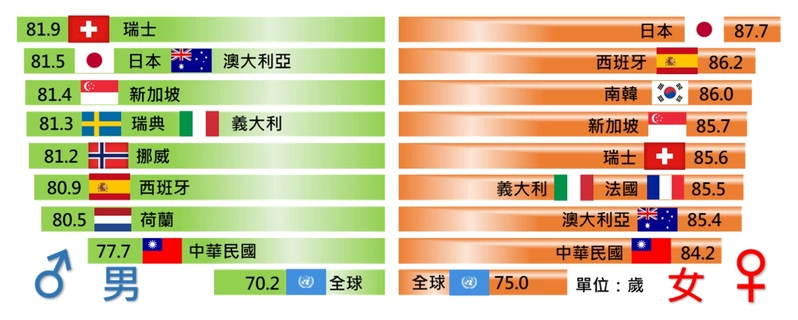

根據內政部2020年公布「2019年簡易生命表」,國人的平均壽命為80.9歲,其中男性77.7歲、女性83.4歲。跟主要國家相比,男、女性的平均壽命皆高於中國大陸、馬來西亞及美國,而低於日本及挪威等國。

- 資料來源:

- 1980年至2019年為內政部「中華民國人口統計年刊」。

- 2020年至2070年為國家發展委員會「中華民國人口推估(2020至2070年)」。

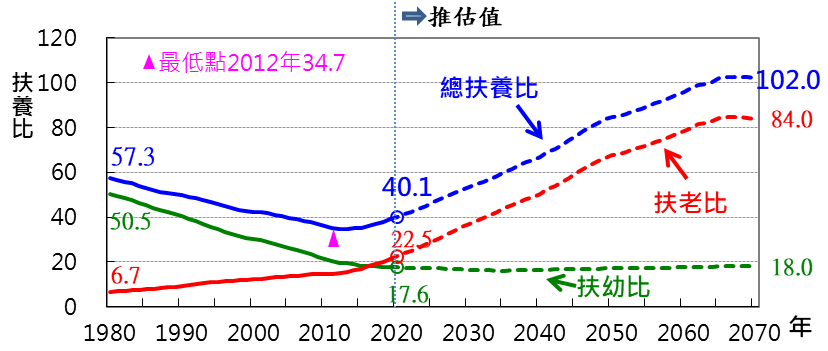

扶老比、扶幼比、扶養比

- 「幼年人口」,指0歲至14歲的人口數

- 「勞動人口」,指15歲至64歲的人口數

- 「老年人口」,是指65歲以上的人口數

- 扶老比 = 老年人口/勞動人口,可以想成勞動人口賺錢養活老年人的比值

- 扶幼比 = 幼年人口/勞動人口,可以想成勞動人口賺錢養活小朋友的比值

- 扶養比 = (幼年人口+老年人口)/勞動人口,可以想成每一位勞動人口要賺錢養活老年人和幼年人的比值

- 2020年每百位勞動人口所需扶養之依賴人口數為40.1人,其中老年人口為22.5人,首度超越幼年人口17.6人,未來扶幼比與扶老比將繼續呈反向發展,老年人口愈多,幼年人口愈少,整體而言,勞動人口的負擔還會提高。

- 資料來源:

- 1980年至2019年為內政部「中華民國人口統計年刊」。

- 2020年至2070年為國家發展委員會「中華民國人口推估(2020至2070年)」。

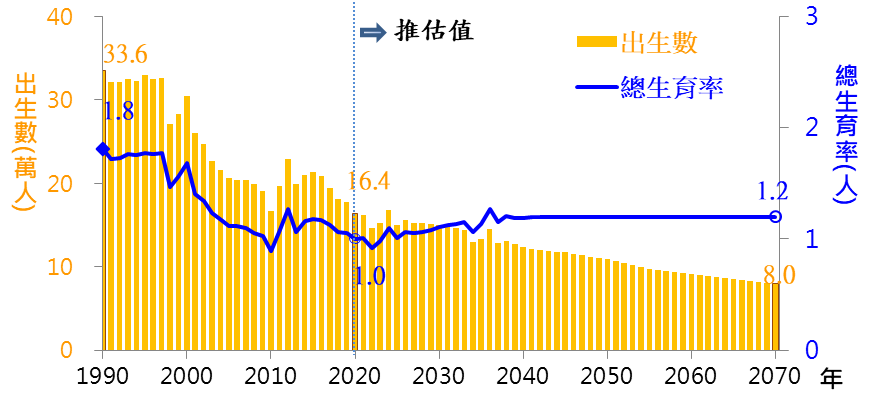

生育率下降

我國生育率近年雖略有回升,但長期而言仍是下降趨勢。出生數的多寡,除受生育率影響之外,也與育齡婦女數(指15-49歲女性人口)有關,當生育率回升幅度不及育齡婦女下降幅度時,出生數即難以反降為升。

- 資料來源:

- 1980年至2019年為內政部「中華民國人口統計年刊」。

- 2020年至2070年為國家發展委員會「中華民國人口推估(2020至2070年)」。

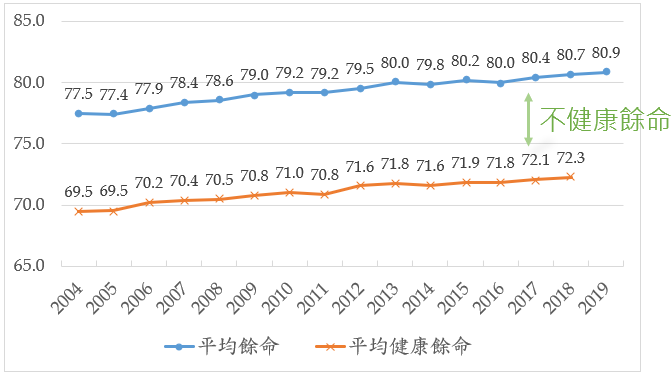

台灣地區平均健康餘命與不健康餘命

健康餘命是指依照現行死亡率及疾病盛行率來估算國人在各種健康狀況下,預期可健康生活的年數,與平均餘命的差距,就代表是不健康的存活年數。

2018年台灣的不健康餘命長達8.4年,也凸顯出醫療、長期照顧的需求和重要性。

- 資料來源:

- 平均餘命:內政部。2.平均健康餘命:衛福部。